納棺の前に、亡くなった人の衣類を着替えさせる時には、仏式の場合には、死装束が用意されます。

故人に着せる旅立ちの衣装が死装束です。

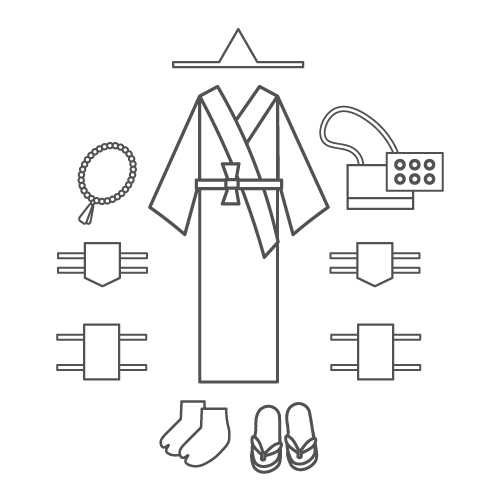

死装束について

死装束は、浄土へ巡礼する際の旅の衣装を模したもので、遺族の手で着替えさせます。

主な死装束

- 白木綿でできた経帷子を着せる

- 手甲脚半をつける

- 白足袋、わらじを左右逆に履かせる

- 頭に三角巾をつける

- 三途の川の渡し賃とされる六文銭の入った布製の頭陀袋を首から下げる

- 手に数珠を持たせる

経帷子(きょうかたびら)

一般的には、薄い白麻などで作った経帷子を左前に、右襟を左襟の上に重ねるように着せます。

白帷子が多く、経帷子という経文を書いたものもあります。

手甲(てっこう)

手甲(てこう)・脚絆(きゃはん)で旅支度を整えます。

手甲は、白の麻や木綿でできた手に着けるものです。

白足袋(しろたび)・草履(ぞうり)

白足袋と草履を履かせます。

経帷子と同様に、足袋や草履も左右を逆にしたり、裏返しにすることがあります。

足袋は、こはぜを取り、わらじをはかせます。

こはぜは、足首の後ろ部分の合せを留める爪型の金具のことです。

天冠(てんかん)・頭巾

頭に白の麻や木綿などで作られた頭巾をかぶせ、死者の頭に付ける三角の額当てである三角巾(天冠)をつけます。

杖・編み笠

杖を持つのが、かつて一般的だった死に装束です。

杖や編み笠なども棺の中に入れます。

死出の旅路で、険しい道を行くため、杖や編み笠も旅装束の1つとして持たせます。

頭陀袋(ずたぶくろ)・六文銭(六文銭)・数珠(じゅず)

その他、頭陀袋に六文銭を入れて、数珠を持たせるのが通例です。

頭陀袋は、修行僧が首から下げ、経巻などを入れる袋のことです。

袋の中に六文銭をはじめ、穀物や団子、納経札などを入れます。

六文銭は、お墓に埋納された土地の神への土地購入代金という意味でしたが、江戸時代頃に三途の川の渡し賃として六文銭にを入れる風習がなりました。

現在では、燃え残らないように、六文銭を模した紙を葬儀業者が用意したり、十円玉を六枚入れたりすることもあります。

なお、同じ仏式でも、宗派によっては浄土真宗など、死装束にしない場合もあります。

浄土真宗では、死と同時に往生(成仏)するので、旅支度は不要として、死に装束を着せません。

死装束の最近の傾向

最近では、個人が愛用していた晴れ着や浴衣、ドレス、スーツなどの衣服を着せたり、経帷子に着替えることなく、上から掛けるだけや、死装束は棺に入れるだけというケースも増えています。

最後に何を着たいか記入する欄があるエンディングノートもありますので、個人の意思を尊重するとよいでしょう。

また、故人が気に入っていた服を着せることも可能で、洋服でも着物でも可能です。

葬儀社に相談してみましょう。